篠山春日神社能舞台

ささやまかすがじんじゃのうぶたい

最終更新日: 2025/12/27

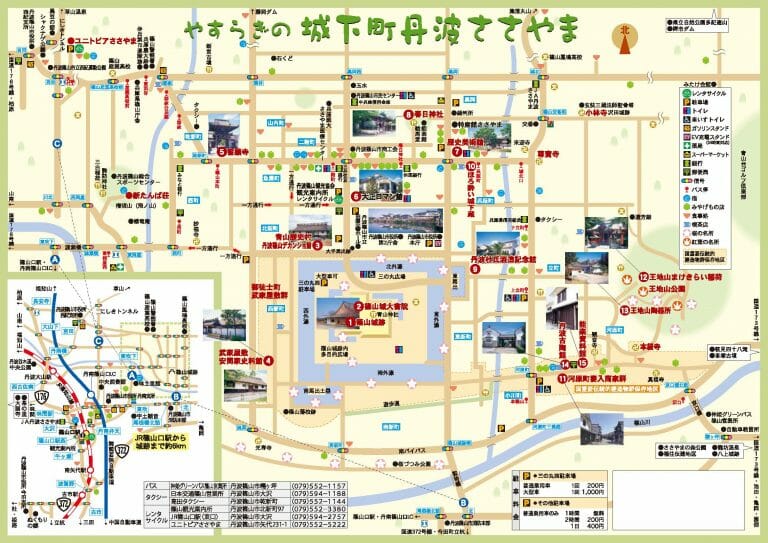

篠山春日神社は平安時代初期の貞観18年(876)、日置荘を領有していた藤原基経(もとつね)と時平(ときひら)父子が、藤原氏の氏神である奈良・春日大社よりご分霊を迎え、「笹山」と呼ばれていた黒岡村南部の小山に勧請し、氏神としてお祀りされていたのが、慶長14年(1609)、篠山城築城の際に現在の地に遷されたといいます。

篠山春日神社境内の本殿斜向かいに建つ能舞台は、文久元年(1861)、能楽愛好家として知られた篠山藩第13代藩主・青山忠良(ただなが)により寄進されたもので、建設当時「箱根より西でこれほど立派な能舞台はない」とまでいわれました。建築は稲山嘉七・永井理兵衛が担当し、能舞台の背景の松は松岡曾右衛門の筆になり、藩主の趣向によって正統性を踏まえた上で、能舞台として至れり尽くせりの設備が整えられています。柱と框(かまち)が松で出来ており、床は檜(ひのき)張り、舞台の床下には音響効果を高めるための、7個の丹波焼の大甕(おおがめ)が埋めてあります。その向きや伏せ方の完全なことなど、全国でも屈指の能舞台であることから、昭和52年(1977)3月29日に県指定有形文化財となり、平成15年(2003)5月30日には国の重要文化財に指定されました。

この投稿をInstagramで見る

この投稿をInstagramで見る

基本情報

- 郵便番号

- 669-2321

- 住所

- 兵庫県丹波篠山市黒岡75

- 駐車場

- なし

- アクセス(電車・バス)

- JR篠山口駅西口からウイング神姫バス「春日神社前」下車、徒歩すぐ

- アクセス(車)

- 舞鶴若狭自動車道「丹南篠山口IC」から東へ約10分